Euphranor

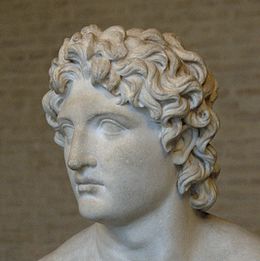

Euphranor Insieme Alexander Rondanini in rappresentanza di Alessandro Magno e suo padre, copia romana dopo l'eventuale Eufranor Glyptothek di Monaco .

Insieme Alexander Rondanini in rappresentanza di Alessandro Magno e suo padre, copia romana dopo l'eventuale Eufranor Glyptothek di Monaco . Vedi in Plinio , XXXIV, 78 .

| Nascita | Istmo di Corinto |

|---|---|

| Morte | Atene |

| Nome nella lingua madre | Ἐυφράνωρ |

| Attività | Pittore , scultore |

| Maestro | Aristeides ( d ) |

| Posto di lavoro | Atene |

Eufranore (in greco antico Ἐυφράνωρ ) è un artista greco della metà del IV ° secolo aC. DC È stato l'unico artista greco ad eccellere sia nella pittura che nella scultura. Inoltre è considerato uno dei primi “dotti pittori”.

Nessuno dei suoi dipinti è stato conservato.

Biografia

Poco si sa della sua vita. Plinio il Vecchio lo chiama "Eufranore dell'Istmo" ( Isthmius , il che può significare che proveniva da una piccola città vicino al santuario di Poseidone in Isthmia , ma Pausania non ne descrive nessuno nei suoi scritti sulla regione e nessuno è stato portato alla luce. Potrebbe anche essere una parafrasi per Corinto . Uno scolio in Giovenale lo menziona come ateniese, ma accanto a Policleto, notoriamente di Argo , che lo scredita. Testimonianza Tuttavia, Eufranore ha lavorato quasi solo in Attica ed è citato da Plutarco come uno dei maestri della scuola di pittura attica Le firme di Sostratos , suo figlio, non menzionano l'etnia, il che implica che "era ateniese".

Plinio pone il suo apogeo nel 104 ° Olimpiadi ( 364 - 361 aC ), allo stesso tempo come quello di Prassitele . La data corrisponde al suo lavoro sulla Stoa di Zeus ad Atene, cioè all'inizio della sua carriera. Si stima che abbia iniziato la sua carriera ad Atene negli anni 360 a.C. AD ; continuerà almeno fino alla carriera di Licurgo .

Si è distinto per essere un importante pittore e scultore. Quintilian scrive: “Ciò che fa ammirare Euphranor è che, pur avendo buoni soggetti di interesse, era un artista dei più grandi, straordinario nella pittura come nella scultura. Gli Antichi lo citano come pittore al fianco di Apelle , Polignoto , Zeusi e Parrasio , e come scultore accanto Alcamene , Fidia , Mirone e Policleto . Plinio scrive che "imparava facilmente, lavorava più di chiunque altro, eccelleva in tutti i generi, sempre uguale a se stesso".

Euphranor scrisse un importante trattato sulle proporzioni ( simmetria ) a cui Plutarco si riferisce a lungo in Sulla gloria degli Ateniesi .

Opera

Pittura

Plinio il Vecchio gli attribuisce una battaglia di cavalleria, una rappresentazione dei Dodici Dei, un Teseo e, ad Efeso , la follia immaginata di Ulisse . Pausania vide i primi due dipinti nella Stoa di Zeus, sull'Agorà di Atene e fornì maggiori dettagli. La battaglia di cavalleria rappresenta gli Ateniesi che vengono in aiuto degli Spartani contro i Tebani di Epaminonda , nella battaglia di Mantinea ( 362 a.C. ). Teseo è presente accanto alle allegorie della Democrazia e del popolo, con una didascalia che indica che ha introdotto l'uguaglianza politica tra gli Ateniesi.

Scultura

Plinio gli attribuisce le statue di Parigi , Leto con il figlio Apollo e Artemide , Filippo e Alessandro sui carri.

Dalla sua mano si identifica solo una statua in marmo raffigurante Apollo Patrôos (datata intorno al 330 a.C.). Fu scoperto nel 1907 vicino al tempio dove già lo trovava Pausania . Purtroppo è difficile identificare, tra le altre sculture ancora esistenti, quelle che copierebbero l'opera di Euphranor. Tuttavia, alcuni gli attribuiscono l'originale mancante, di cui è copia la Alexander Rondanini ( Munich Glyptothek , inv. 298).

I personaggi delle sue opere sarebbero vicini a quelli del suo contemporaneo Lisippo , in particolare per la sua preoccupazione per la simmetria, il suo spiccato interesse per le forme corporee e soggetti eroici .

Galleria

A partire dalla metà del IV ° secolo aC. J.-C.

-

Apollo Patrôos, Museo dell'Agorà di Atene (inv. 2154).

-

Parigi o Perseo , attribuito a Eufranore, circa 340-330 a.C. D.C., Museo Archeologico Nazionale di Atene .

-

Atena del Pireo, bronzo. Museo del Pireo . Scoperta al Pireo nel 1959 in un magazzino incendiato nell'86 a.C. dalle truppe romane di Silla. Attribuzione ipotetica a Euphranor.

Copie romane

-

Atena detta “Atena Mattéi”, museo del Louvre (inv. MA 530) copia dell'Atena in bronzo del Pireo ( Museo Archeologico del Pireo , inv. 4646).

-

“Alexandre Rondanini”, Gliptoteca di Monaco (inv. 298), attribuzione ipotetica.

-

Ritratto di giovane, Museo archeologico nazionale di Atene (inv. 189), ipotetica attribuzione.

-

giovane con berretto frigio, museo del Louvre (inv. MA 4708), ipotetica attribuzione.

Note e riferimenti

- Jerome J. Pollitt, Rassegna di di Olga Palagia Eufranore , American Journal of Archaeology , vol. 88, n . 3, luglio 1984, pag. 417 [417-419].

- Agnès Rouveret, "Critico d'arte (antichità greco-romana)", in Encyclopædia Universalis , Parigi, av. 1992.

- Palagia e il 1980 6 .

- Rolley 1999 , p. 284.

- Scholie à Juvénal , Satires , III, 217 = Muller-Dufeu 2002 , n o 1639.

- Palagia e il 1980 7 .

- Plutarco, Sulla gloria degli Ateniesi II.

- Plinio il Vecchio , Storia Naturale [ dettaglio di edizioni ] [ leggere online ] , XXXV, 128.

- Quintilian, Institution oratory , XII, 10, 6. Estratto dalla traduzione di Muller-Dufeu 2002 , n . 1640.

- Lucien di Samosate , Su coloro che sono il salario dei grandi , 42; Per le immagini , 7-8; Filostrato , Vita di Apollonio di Tiana , II, 20.

- Lucien, Jupiter tragédien , 7; Aurelius Victor , Epitome , 14 anni; Gregory of Nazianze , Iambic Poems , II, 12, 739.

- Plinio, XXXV, 128. Estratto dalla traduzione di Muller-Dufeu 2002 , n . 1637.

- Vedi anche Plinio, XXXV, 129 e Vitruvio , Architettura , VII, prefazione, 14.

- Pausania , Descrizione della Grecia [ dettaglio delle edizioni ] [ leggi online ] , I, 3, 3-4.

- Museo dell'Agorà (Atene), inv. 2154.

-

Pausania, I, 3, 4 :

“In questo stesso portico fu dipinta la battaglia di Mantinea, dove gli Ateniesi erano come ausiliari dei Lacedaemoniani. Senofonte e altri hanno scritto l'intera storia di questa guerra; la cattura di Cadmée, la sconfitta dei Lacedaemonians a Leuctra, l'invasione dei Beoti nel Peloponneso e come gli Ateniesi hanno inviato aiuti ai Lacedaemonians. Il dipinto in questione rappresenta il combattimento della cavalleria; i personaggi più famosi sono Gryllos, figlio di Senofonte, dalla parte degli Ateniesi, e tra i Beoti Epaminonda di Tebe. Questi dipinti sono di Euphranor che ha anche dipinto, nel tempio vicino, Apollo soprannominato Patroos. »[Questi sono dipinti ... da rivedere ] (tradotto dal greco da padre Gédoyn nel 1731). - Da lei anche Bernard Holtzmann ipotizza, sulla base del trattamento del suo drappo ("molto ampio, animato da profonde pieghe"), di essere l'autore di un'Atena del Pireo in bronzo (museo archeologico, inv. 4646) di cui il Louvre (inv. MA 530) possiede una copia in marmo.

- Cfr. Bernard Holtzmann.

Bibliografia

- Bernard Holtzmann, "Euphranor (attivo tra il 370 e il 325 aC)", in Encyclopædia Universalis , Parigi, av. 2004.

- Marion Muller-Dufeu, La scultura greca. Fonti letterarie ed epigrafiche , Parigi, edizioni dell'École nationale supérieure des Beaux-Arts, coll. "Storia delle belle arti",2002, 645 p. ( ISBN 2-84056-087-9 ) , p. 559-563, n OS 1537-1601.

- (it) Olga Palagia, Euphranor , Leida, Brill,1980, 86 p. ( ISBN 90-04-05932-6 ).

- (en) Jerome J. Pollitt, The Art of Ancient Greece: Sources and Documents , Cambridge, Cambridge University Press,1990, 298 p. ( ISBN 0-521-27366-8 ) , p. 93-94 e 167-168.

- Claude Rolley , The Greek Sculpture , vol. II: Il periodo classico , Manuali di arte antica e archeologia, Picard,1999, 439 p. ( ISBN 2-7084-0506-3 ) , p. 284-289.

- Agnès Rouveret, Storia e immaginazione della pittura antica [Tesi, Parigi, 1983], Roma, 1989 ( BEFAR , 274) ( ISBN 2-7283-0174-3 ) .Si vedano anche i suoi commenti su Plinio, HN XXXVI , Paris, 1981 ( CUF , 250) ( ISBN 2-251-11186-7 ) ; e il suo ed. di Adolf Reinach (1887-1914), testi greci e latini sulla storia della pittura antica collezione Milliet , Parigi, 1985 ( 1 a edizione, 1921.) ( ISBN 2-86589-013-9 ) .

- Luigi Todisco, Scultura greca del IV Secolo , Milano, 1993, p. 91-103 ( ISBN 88-304-1111-6 ) .